AWSサービスの利用料金を見積たい場合は公式が提供している「AWS Pricing Calculator 」を使用することでおおよその金額を見積もることができます。

AWS のサービスを実際に使用する際にかかるコストが100%その金額になることを保証するものではないので前提条件によって多少の誤差もありますよと公式で謳っております。

AWS Pricing Calculatorとは

AWS Pricing Calculator は、AWS のユースケースの見積りを作成するために使用できるウェブベースの計画ツールです。ソリューションを構築する前のモデル化、AWS のサービス価格ポイントの調査、見積りに含まれる計算の確認に使用できます。Amazon ウェブサービスを使用する際の支出の計画、コスト削減機会の発見、情報に基づいた意思決定に役立てることができます。

AWS Pricing Calculator は、AWS を使用したことがない人にとって便利です。また、AWS の使用を再整理または拡大したい人にとっても便利です。AWS を使用する上で、クラウドや AWS Pricing Calculator に関する経験は必要ありません。

AWS Pricing Calculatorを使ってみる

実際にCalculatorを使って見積してみます。

今回はEC2の見積を行っていこうと思います。

「AWS Pricing Calculator」にアクセスし、まずは日本語にしていきます。

「Create estimate」で見積を開始します。

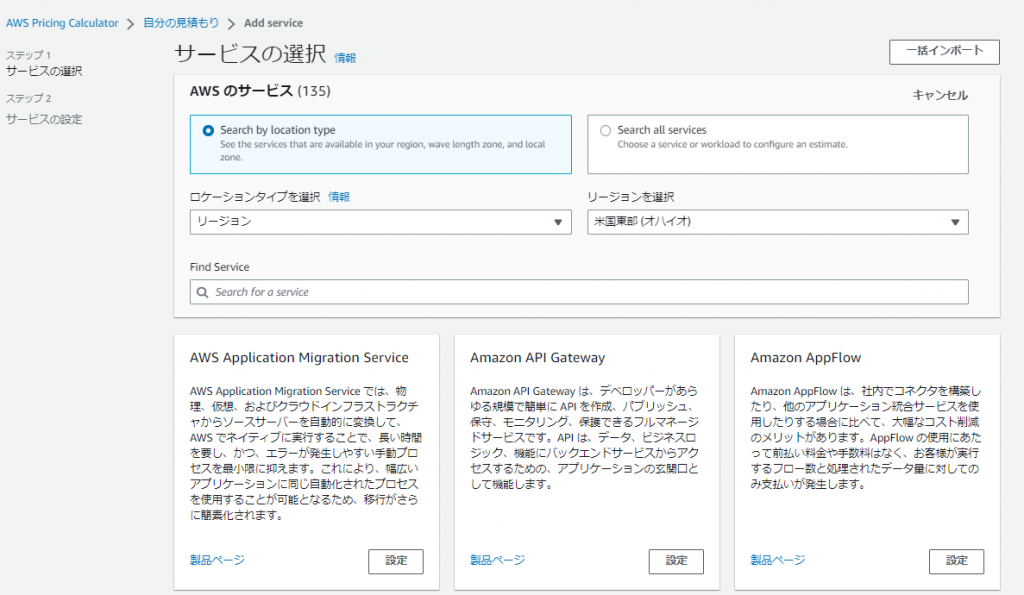

AWSサービスを選択する画面が表示されます。

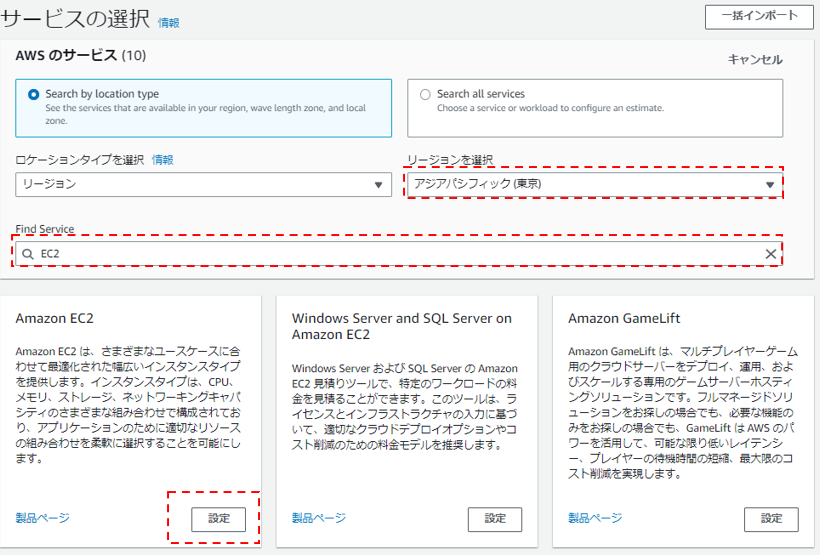

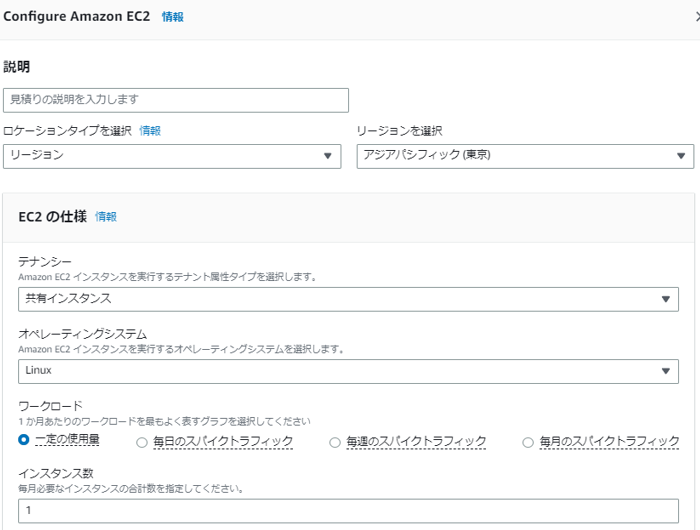

リーションは「アジアパシフィック(東京)」を選択し、

Find Serviceで「EC2」と入力するとEC2サービスが下記の通り表示されるので「設定」を押していきます。

見積画面が表示されるので使用用途に合わせて条件を入力していきます。

テナンシーは構築するEC2インスタンス(仮想サーバ)をAWSが管理しているどの物理ホストに建てるかを設定できます。

良く使うのは「共有インスタンス」なのでこれを設定。

※テナンシーについての詳細はこちらを参照。

オペレーティングシステムは「Linux」にします。

プルダウンの選択肢にはRHELも入っていたので、Linuxはおそらく「AmazonLinux」のことだと思います。

ワークロードでは一か月あたりのピーク量に合わせてAutocalingでインスタンス数を増減させる際の細かい指定をすることができます。今回は「一定の使用量」でインスタンス数は「1」とします。

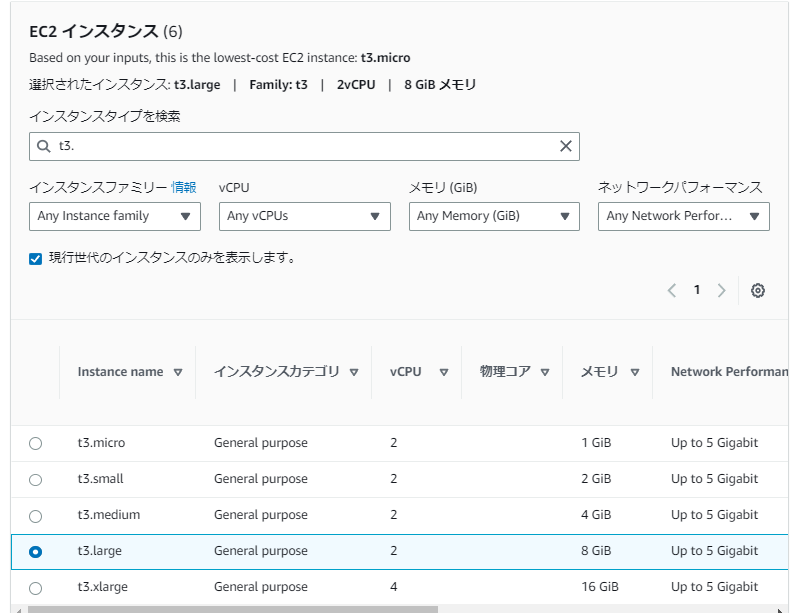

インスタンスタイプはvCPU=2、メモリ=8GBの性能である「t3.large」を今回は選択します。

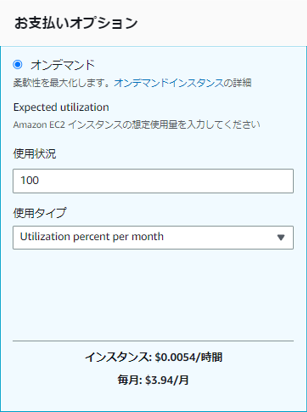

お支払いオプションはオンデマンドを指定します。

EC2にはリザーブドインスタンスなど様々な割引オプションが存在しますが、割引適用前の通常料金を見積もりたい場合はオンデマンドにすることで確認できます。

↓は一か月100%フルでインスタンスを起動させた場合の例です。

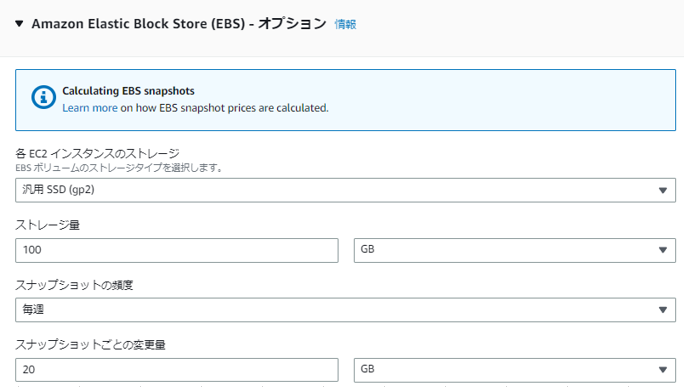

EC2にアタッチするストレージサイズ(EBSボリュームのサイズ)を入力します。

ストレージタイプは汎用SSD(gp2)とします。

※gp2の場合はIO性能がディスクサイズによって決まるので、もっとIO性能を上げる場合はgp3とかが良いと思います。

ストレージ容量は100GBでスナプショットの頻度は毎週1回とします。

また、そのスナプショットの変化量がどれぐらいかを指定しますが、今回は20GBとしておきます。

今回はなんとなく設定していますが、本来は目的に合わせて設定します。

大体の条件が入力し終わったので料金を確認してみます。

1か月間、EC2インスタンスを起動しているだけで79$、

それに伴いEBSの使用量(スナップショット含む)で18$で合計97$ぐらいであることが分かりました。

他にもEC2から外部にデータ転送が発生した場合や、CloudWatchメトリクスによる性能情報を取得する際の取得間隔を短くする(詳細モニタリング)といったオプションがあるのでそれらを条件に加えることでまた料金としては変わってくると思います。

以上、こんな感じで大まかなコスト感を見積もることができます。

コメント